13쪽. 자기 자신으로 존재하며 함께하기 : 『나는 강물처럼 말해요』

- 그림책 처음 일기: 희음

- 2021. 7. 5. 08:00

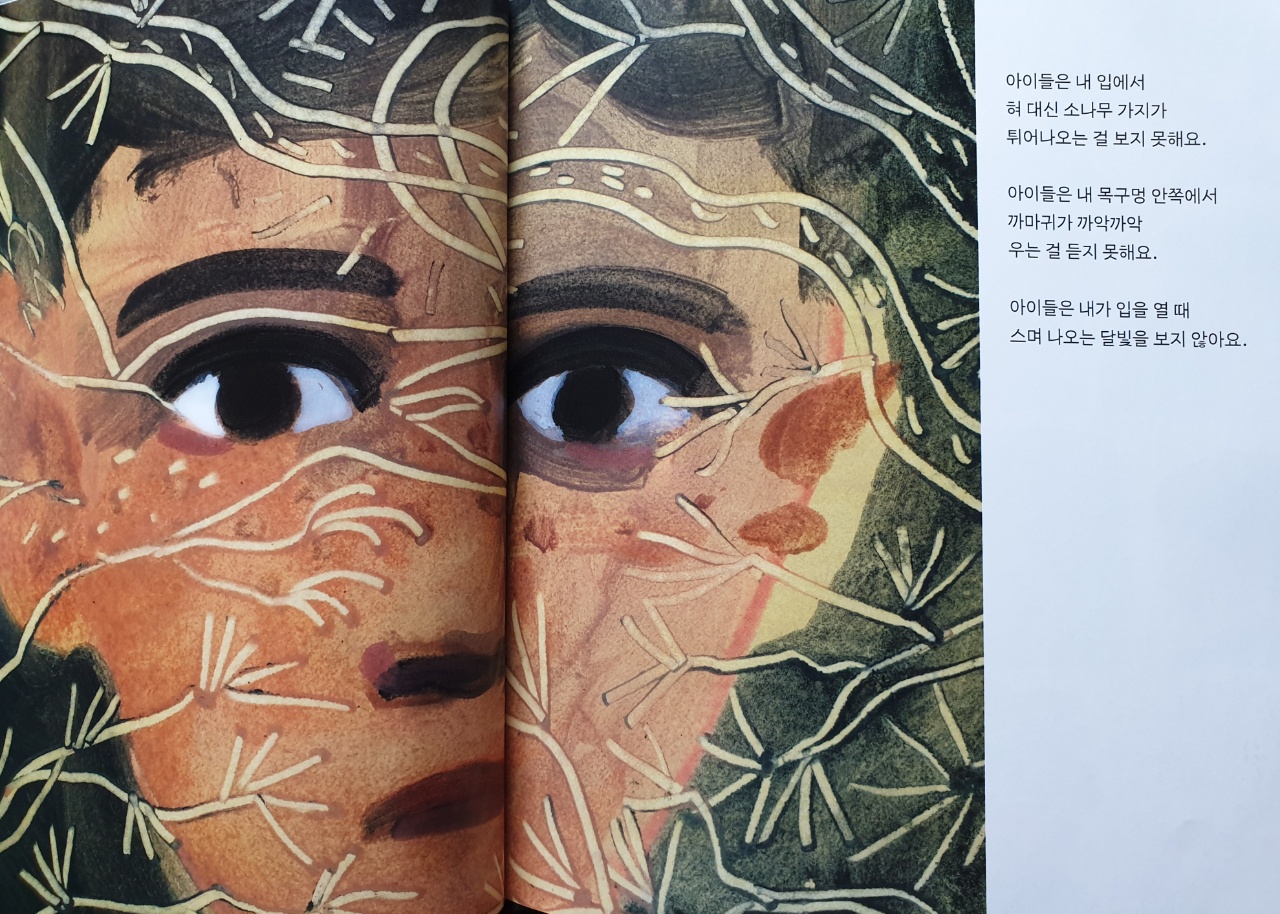

그림책의 첫 페이지를 열면 창 너머로 바깥을 만나는 아이의 환한 얼굴이 있다. 아이가 쫓는 것은 창밖의 존재들이다. 소나무, 까마귀, 달, 그리고 무엇보다 낱말들... 아이는 낱말들에 귀를 기울이고 그 낱말들을 읊어보려다가 이내 풀이 죽는다. 낱말 앞에서 아이의 혀는 어김없이 미끄러지고 가차 없이 튕겨나가기 때문이다. 낱말들은 한 번이라도 온전히 아이의 것이었던 적 없다. 아이는 그렇게 느낀다. 그 느낌은 아이의 하루하루를 차근차근 삼켜가는 중이다. 하루를 내어주고 대신 아이는 슬픔을 얻는다. 그 슬픔을 돌덩이처럼 안고 아이는 학교에 간다. 학교와, 교실과, 교실에 들어찬 학생들. 아이를 더욱 아프게 하는 존재들이다.

매일 반복되는 악몽 같은 시간을 지나 아이는 강 앞에 앉는다. 흐르는 강물을 본다. 강 앞에 아이와 함께 앉은 이가 있다. 아이의 아빠다. 아이의 슬픔 곁에 앉은 사람. 아이는 말한다.

그 많은 눈이

내 입술이 뒤틀리고 일그러지는 걸

지켜보았어요.

그 많은 입이

키득거리며

나를 비웃었어요.

이 목소리와 함께 아이의 슬픔이 급격히 몸을 부풀릴 때, 아이의 아빠는 강을 바라보자고 한다.

강물이 어떻게 흘러가는지 보이지?

너도 저 강물처럼 말한단다.

그제야 강이 제대로 보인다. “물거품이 일고 소용돌이치고 굽이치다가 부딪”히며 흘러가는 강물이 보이고, 강물이 그렇게 흘러간다는 것을 비로소 안다. 강물은 늘 거기에 그런 식으로 존재하고 있었다는 것을 안다.

책을 읽는 나 역시 그 뒤로는 책의 전체 페이지가 처음부터 강물로 이미 넘실거리고 있었던 것처럼 느낀다. 아이가 보는 바깥 풍경, 바깥의 낱말들이 자유를 얻어 제각각의 포즈로 춤추고 날아다니는 것처럼 보인다. 단지 내가 발견하지 못했을 뿐 원래부터 그랬던 것처럼 말이다. 그리고 그 아름다운 춤과 날갯짓은 당연히 아이 입술과 혀의 것이기도 했다. 아이의 말과 목소리가 낱말들에게 빛과 활기를 더해주었다는 걸 의심할 여지가 없다.

초등학교 4학년 때 왕따를 당한 적이 있다. 5학년이거나 3학년이었을 수도 있다. 내가 왜 그런 일을 당해야 하는지 몰랐었고, 학교 밖에서 만나는 친구나 어른에게 그 사실을 꽁꽁 숨겼다. 스스로에게까지 숨기고 싶을 만큼 그 일은 고통스러웠다. 그러니 그 일이 어느 시기에 일어난 것인지 정확히 기억나지 않을 수밖에. 견디다 못해 나를 왕따 시키는 걸 주도한 아이에게 물었다. “나한테 왜 그러는지 알려줘. 내가 사과할게. 내가 그거 고쳐볼게.”

별 이유 없다고 말하며 돌아서는 아이에게, 정말 알고 싶다고 빌었다. 그때 내가 울음을 쏟았는지, 무릎을 꿇었는지 또한 기억나지 않는다. 선심 쓰듯 그 애는 말했다. “니 목소리 얼마나 듣기 싫은 줄 알아? 애기도 아니고, 엥엥엥엥, 엥엥엥엥."

내가 일어나 발표하는 순간이 되면, 예기치 못한 낯선 사람을 마주치기라도 한 것처럼 홱 고개를 돌려 나를 쳐다보는 아이들이 늘 몇 명쯤은 있었다. 내 목소리가 좀 튀는가 보다 생각했고, 아무리 그렇더라도 익숙해질 때가 됐으니 이제 그만 좀 돌아보면 좋겠다 싶었다. 하지만 바람이 이뤄지기는커녕 나라는 존재가 내 목소리와 함께 한 학급의 이물 취급을 받는 상황에 이르고야 말았다. 아이들은 나를 피해 다녔고 내가 말하거나 발표할 때마다 동그랗게 등을 말고 저희들끼리 눈을 맞춰가며 웃었다.

나는 그 아이들을 미워하거나 증오하는 일 따윈 하지 않았다. 그럴 수가 없었다. 그 아이들은 보편과 정상성을 대표하는 존재였다. 그 아이들은 판단하는 존재였을 뿐 판단당하는 존재일 수 없었다. 나는 그 아이들을 증오하는 대신 나 자신을 경멸했다. 나와 내 목소리를.

그때 내게도 강물이 있었다면, 내 목소리를 빗댈 만한 선한 풍경이나 사물이 있었다면 어땠을까. 그걸 알아봐주는 특별한 능력을 가진 누군가가 내 가까이에 있었다면 어땠을까. 아니다. 그런 능력은 사랑에서 나온다. 나를 정확하게 사랑하려는 누군가가 내 곁에 있었다면 그는 필연적으로 알아보고 또 속삭여주었을 것이다. 물거품이 일고 소용돌이치며 흐르는 강물의 움직임을, 숲속 나뭇가지 사이에서 흘러나오는 어리고 높은 목소리를, 매끈하게 달리던 쇠구슬이 이따금 튀어 오르며 만드는 춤을 그가 모를 리 없다. 내 목소리와 닮았을지 모르는 그것들을 말이다.

그런 사람을 만날 정도로 운이 좋지는 않았던 나는 너무 오랫동안 사람이 무서웠다. 그중에서도 또래 아이들이 가장 무서웠다. 원래도 내성적인 편이었지만 말수가 더 줄었고, 눈치를 아주 많이 살피는 어린이로, 청소년으로 살아야만 했다. 목소리를 바꾸기 위해 노력한 건 말할 필요도 없다. 지금의 목소리는 그 노력이 꽤 짙게 스며든 결과다.

목소리를 단장하거나 위장하는 것이 생활이 되다 보니 옛날 목소리가 튀어 나올까 봐 늘 긴장한다. 그 긴장은 발표자의 위치에 서게 될 때나 무대에 오를 일이 있을 때 극도로 높아져 순식간에 공포로 바뀌어버린다. 경련하다 못해 우는 아기 목소리가 된다. 꾹꾹 눌러두었던 비밀이 단번에 폭로되는 순간이라고나 할까.

나이가 들고 나를 믿어주는 이들이 늘어가면서 내 목소리의 비밀이 폭로될 일을 걱정하는 빈도는 눈에 띄게 줄었다. 그럴 수도 있다고, 좀 이상하면 어떠냐고, 지금 하는 그 작업을 이어나가고 있다는 것만으로도 대단한 거라고, 당신이 당신으로 거기에 있는 것만으로도 좋다고 말해주는 친구와 동료 덕분이다. 나의 조각이면서 나 자신이기도 한 조각을 숨기거나 떼어내지 않고도 그럭저럭 스스로를 견딜 수 있게 되었다.

비록 그들이 나를 두고 강물이나 새나 조약돌처럼 말하거나 존재한다고 이야기한 적은 없지만, 그들과 내가 함께 만들어나가는 움직임이 강물 같으니 어쩌면 그게 더 좋은 건지도 모르겠다. 내가 지금 그 비유를 써서 말하면 되니까. “물거품이 일고 소용돌이치고 굽이치다가 부딪”히면서 우리는 강물처럼 흘러간다고. 보편과 정상성을 어느 한쪽이 대표하려 들지 않을 뿐 아니라, 판단하는 쪽과 판단당하는 쪽 어디에도 누군가를 세우려 하지 않고, 각자 자신으로 존재하면서도 함께일 수 있는 강물이 바로 우리라고.

'그림책 처음 일기: 희음' 카테고리의 다른 글

| 15쪽. 돌봄이라는 일상의 혁명 : 『키오스크』 (0) | 2021.08.30 |

|---|---|

| 14쪽. 다정한 얼굴들을 기억해내기 : 『태어난 아이』 (0) | 2021.08.02 |

| 12쪽. 싸움 곁에서 함께 싸우기 : 『엄마, 달려요』 (0) | 2021.06.07 |

| 11쪽. 돌봄의 운동장을 상상하기 : 『엄마의 의자』 (0) | 2021.05.17 |

| 10쪽. 1대 1이라는 위험한 결합 : 『행복을 부르는 고양이』 (0) | 2021.04.26 |